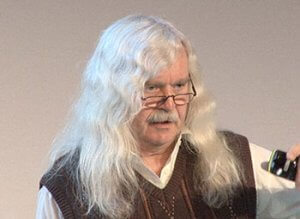

Welchen Stellenwert hat das Angebotsschreiben im Kontext der E-Vergabe? Hermann Summa, ehemaliger Richter am Oberlandesgericht Koblenz, gibt einen Überblick der aktuellen Rechtslage.

Der hausgemachte Formalismus der Auftraggeber

Mit der Einführung der E-Vergabe sollte das Vergabeverfahren vereinfacht und damit auch den Unternehmen die Angebotsabgabe erleichtert werden. Es war deshalb konsequent, auf detaillierte Formvorschriften zu verzichteten und sich auf einfache und leicht verständliche Regelungen wie § 53 VgV und § 11 EU Abs. 4 VOB/A zu beschränken: Ein Angebot ist formgerecht eingereicht, wenn es elektronisch in Textform beim Auftraggeber eingeht.

Leider haben viel zu viele Auftraggeber die Botschaft bis heute nicht verstanden. Sie erfinden zusätzliche Formvorgaben, deren Missachtung den Angebotsausschluss nach sich ziehen soll und machen damit den Unternehmen, aber auch sich selbst das Leben schwerer als es sein müsste. Bedauerlicherweise nutzen zu wenige Vergabekammern und Vergabesenate die sich bietende Gelegenheit, diesem Treiben ein Ende zu setzen und winken stattdessen Angebotsausschlüsse durch, ohne dass es für diese wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen triftige Gründe gäbe.

Ein Beispiel ist das sog. Angebotsschreiben, das es als Formblatt 633 oder 213 und in verschiedenen Ausführungen gibt. Am Ende dieses oft mehrseitigen Formblatts befindet sich ein freies rechteckiges Feld. Darunter findet man je nach Version Hinweise wie „Ist bei einem elektronischen übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, wird das Angebot ausgeschlossen“ oder „Ist bei einem elektronischen übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben, wird das Angebot ausgeschlossen“.

Zugleich wird ausdrücklich nur für schriftliche Angebote darauf hingewiesen, dass die Unterschrift „an dieser Stelle“ – gemeint sein dürfte „in dem Rechteck“ – zu leisten ist. Trotzdem wird weitverbreitet mit den zitierten Hinweisen die – so nirgends eindeutig zum Ausdruck gebrachte – Erwartung verbunden, dass der Name des Bieters und/oder der natürlichen Person zur Vermeidung eines Angebotsausschlusses wegen eines Formmangels in dem Rechteck untergebracht werden soll. Dafür gibt es keine Rechtgrundlage.

Das Angebot im Vergabeverfahren

Das Angebot im Vergabeverfahren unterscheidet sich durch einige Besonderheiten erheblich von einem Angebot im Beschaffungsalltag eines jeden Menschen. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass der „Käufer“ (Auftraggeber) im Regelfall nahezu 100 % des Inhalts des noch abzuschließenden Vertrages verbindlich vorgibt und zudem noch die Vorlage von (Eigen- oder Fremd-)Erklärungen verlangt.

Das Angebot des potentiellen „Verkäufers“ ist ein aus zahlreichen Elementen bestehendes Erklärungsbündel, mit dessen auf einen Vertragsschluss abzielender Abgabe er seinen Willen bekundet, einen Vertrag mit dem vorgegebenen Inhalt zu schließen und die ausgeschriebene Leistung zu dem von ihm selbst geforderten Preis zu erbringen. Das Angebot im Sinne des Vergaberechts beschränkt sich somit nicht auf ein einzelnes Dokument wie das Angebotsschreiben. Weil die einzelnen Elemente gemeinsam die als Angebot bezeichnete Willenserklärung bilden, ist zu prüfen, ob diese Einheit den abschließenden Formvorgaben des § 53 VgV oder des § 11 EU Abs. 4 VOB/A genügt.

Kein Angebotsausschluss ohne Rechtsgrundlage

Es ist allein dem Normgeber vorbehalten zu bestimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Mangel vorliegt, der die wettbewerbsbeschränkenden Sanktionen des Angebotsausschlusses rechtfertigt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 08.07.2020 – Verg 6/20). Deshalb ist es dem Auftraggeber verwehrt, ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage zusätzliche, über § 53 VgV oder § 11 EU Abs. 4 VOB/A hinausgehende Anforderungen an die förmliche Gestaltung der elektronischen Angebote aufzustellen und dadurch weitere Ausschlussgründe zu erfinden.

So ist beispielsweise den gesetzlichen Anforderungen Genüge getan, wenn ein Bieter eine geforderte Erklärung unter Beachtung des § 126b BGB auf die Rückseite eines Bierdeckels schreibt, diese einscannt und die Datei als Bestandteil des Angebots hochlädt. Der Auftraggeber ist weder berechtigt, für Eigenerklärungen zwingend die Verwendung des unsäglichen Formblatts 124 vorzuschreiben, noch befugt, die Verwendung eines bestimmten Dateiformats zu verlangen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 13 (EU/VS) Abs. 1 VOB/A. In dieser Norm geht es lediglich um das heute dem Auftraggeber allenfalls noch im Unterschwellenbereich zugebilligte Wahlrecht, ob Angebote auf Papier oder elektronisch einzureichen sind.

Textform

Was Textform ist, bestimmt ebenfalls allein der Gesetzgeber – und zwar abschließend in § 126b BGB. Der Auftraggeber ist nicht befugt, weitergehende Anforderungen aufzustellen. Bereits jetzt sei darauf hingewiesen, dass in der Erklärung die „Person des Erklärenden“ genannt werden muss. Tritt in einem Vergabeverfahren eine juristische Person als Bewerber oder Bieter auf, dann ist diese – und nur diese – der Erklärende, der zu benennen ist. § 126b BGB verlangt nicht, dass der (gesetzlich oder rechtsgeschäftliche) Vertreter oder eine sonstige für das Unternehmen handelnde Person namentlich aufzuführen ist (BGH, Beschl. v. 01.07.2014 – VIII ZR 72/14; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 05.12.2018 – 24 U 164/17). Dies darf auch der Auftraggeber nicht verlangen. Es sollte sich von selbst verstehen, dass das Fehlen einer solchen Angabe kein triftiger Grund für die wettbewerbsbeschränkende Maßnahme Angebotsausschluss sein kann.

Zu den Spielregeln für die richtige Anwendung des Rechts, die man schon in den ersten Semestern des Jurastudiums lernt, gehört, dass immer das aktuelle Recht anzuwenden ist. Die aktuelle, seit dem 13.06.2014 geltende Fassung des § 126b Satz 1 BGB hat folgenden Wortlaut:

„Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden.“

Auffallend ist die Abweichung von der bis zum 12.06.2014 geltenden Fassung:

„Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.“

Warum es 2014 zu dieser offensichtlichen inhaltlichen Änderung kam, ist auch anhand der Gesetzgebungsmaterialien (BR-Drs. 817/12, S. 70; BT-Drs 17/12637, S. 44) nicht nachvollziehbar; die dort erwähnte Anpassung an EU-Recht betrifft den Begriff „Datenträger“ (§ 126b Satz 2 BGB). Auch der unverständliche Hinweis, eine inhaltliche Änderung sei nicht beabsichtigt, hilft nicht weiter, denn es wurden inhaltliche Änderungen vorgenommen.

Man kann vermuten, dass sich die frühere Anforderung, der Abschluss der Erklärung müsse erkennbar gemacht werden, als unpraktikabel erwiesen hatte, denn sie bezog sich nicht auf den gedanklichen, sondern auf den „räumlichen Abschluss“, auf „das Erklärungsende“ (BT-Drs. 14/4987, S. 19, 20). Bei einer Erklärung, die aus einem einzigen Dokument besteht, ist es einfach, das räumliche Erklärungsende mit einer „Nachbildung der Namensunterschrift“ kenntlich zu machen. Besteht aber die Erklärung wie etwa das Angebot im Vergabeverfahren aus einem Konvolut, wird es schwierig.

Wie dem auch sei, es gilt der Grundsatz: „Was weg ist, ist weg“. Wenn der Gesetzgeber eine bestimmte Rechtsfolge an die Erfüllung der Voraussetzungen A und B knüpft und eines Tages B ersatzlos streicht, dann ist B weg, auch wenn man nicht genau weiß, warum dies geschehen ist. Es gibt keine anerkannte Auslegungsmethode, mit der man B wieder in das Gesetz hineinlegen könnte. Ein etwaiger Wille des Gesetzgebers, für den es im Wortlaut der Norm nicht den geringsten Anknüpfungspunkt gibt, ist unbeachtlich.

Im Übrigen ist nicht eindeutig, auf welche Änderung des § 126b BGB sich die dahingeworfene Bemerkung, eine inhaltliche Änderung sei nicht beabsichtigt, bezieht. Der Gesamtzusammenhang spricht mehr für die Neufassung mit Blick auf das Medium (§ 126b Abs. 2 BGB).

Konsequenzen für die heutige E-Vergabe

Nach der heute geltenden Fassung des § 126b BGB ist es somit ausreichend, wenn der Erklärende, also die natürliche oder juristische Person, die das Angebot abgibt, mit hinreichender Deutlichkeit in dem Konvolut, das die Einheit „Willenserklärung Angebot“ bildet, benannt ist und es keine Anhaltspunkte für die Annahme gibt, dem Auftraggeber liege ein versehentlich hochgeladener Entwurf vor. Es genügt somit, wenn der Name des Bieters auf einem Deckblatt, einem selbst erstellten Anschreiben oder in einer Eigenerklärung aufgeführt ist. Ob vielleicht doch ein versehentlich hochgeladener Entwurf vorliegt, könnte im „Verdachtsfall“ durch Aufklärung geklärt werden.

Demgegenüber hat das OLG Karlsruhe seinem Beschluss vom 19.02.2020 (15 Verg 1/20) die alte Fassung des § 126b BGB zugrunde gelegt, ohne dies nachvollziehbar zu begründen, dem Auftraggeber das Recht zugebilligt, das rechteckige Feld auf dem Formblatt verbindlich als die Stelle vorzugeben, an der der Erklärende zu benennen ist, die entsprechende Vorgabe als eindeutig qualifiziert (was sie offensichtlich nicht war) und den Ausschluss des betroffenen Angebots wegen eines Formfehlers gebilligt.

Diese Entscheidung ist als falsch zu kritisieren. Ihr liegt, wie auch dem in dieselbe Richtung gehenden Beschluss der Vergabekammer Nordbayern (Ansbach) vom 16.02.2022 (RMF-SG21-3194-7-1) zugrunde, dass sie dem Angebotsschreiben eine überholte Bedeutung beimisst, die ihm jedenfalls nach Einführung der E-Vergabe mit Angeboten in Textform nicht mehr zukommen kann. Die E-Vergabe ist nicht lediglich ein etwas umgestaltetes Papierverfahren mit all seinen alten Zöpfen, sondern etwas völlig anderes. Vor allem ist die E-Vergabe „unterschriftsfrei“; ein „Unterschriftsersatz“ kann grundsätzlich nicht verlangt werden (Ausnahmen § 53 Abs. 3 VgV, § 11 [EU/VS] Abs. 5 VOB/A, § 38 Abs. 6 UVgO).

Auch mit dem Argument, es müsse die Rechtsverbindlichkeit des Angebots sowie dokumentiert werden, dass das, was beim Auftraggeber ankommt, kein versehentlich hochgeladener Entwurf ist, kann man das Angebotsschreiben nicht vor der Bedeutungslosigkeit retten. Die Rechtverbindlichkeit wird bei der E-Vergabe hinreichend durch das Hochladen zum Ausdruck gebracht.

Wenn aber Wohl und Wehe des Angebots davon abhängt, dass in dem rechteckigen Feld auf dem Formblatt 633 etwas steht, dann wird jeder nicht dumme Bieter, schon um am Ende nicht zu vergessen, zu Beginn seiner Befassung mit den Vergabeunterlagen das Feld ausfüllen und sich dann daran machen, das Angebot zu entwerfen. Ein versehentlich hochgeladener und als solcher erkennbare Entwurf bleibt auch dann ein Entwurf, wenn das rechteckige Feld ausgefüllt ist.

Der Autor

RiOLG a. D. Hermann Summa war bis Mitte 2019 Richter am Oberlandesgericht Koblenz und einer der wenigen Richter, die seit 1999 ununterbrochen einem Vergabesenat angehörten, weshalb er mit der Entwicklung und Veränderung des Vergaberechts bestens vertraut ist. Bekannt wurde er als Mitherausgeber und -autor des juris PraxisKommentars Vergaberecht, eine Tätigkeit, die er nach wie vor ausübt. Seit Anfang 2014 gehört er zu den Herausgebern und Autoren der Zeitschrift „VPR Vergabepraxis & -recht“.

Verwandte Beiträge

Sehr geehrter Herr Summa,

ich kann Ihren Ausführungen nur beipflichten, in vielen Fällen ist ein Angebotsschreiben teilweise hinderlich, da es das Vergabeverfahren sowieso nicht widerspiegelt.

Aber in den meisten Verfahren fordere ich es immer noch an um den Bieter auf die Erklärungen etc. hinzuweisen, geht da doch auch um Preisnachlässe, Ausführung im eigenen Betrieb oder nicht, etc.

Ganz abschaffen kann man das Formular m. E. nicht..

Viele Grüße

Hallo, Frau Tönjes,

wenn und solange ein Formular sinnvoll eingesetzt wird, etwa um Unternehmen die Abgabe (standartisierter) Erklärungen zu erleichtern, ist gegen deren Verwendung nichts einzuwenden. Aber die Erleichterung darf nicht in einen Zwang mit Ausschlussandrohung umschlagen. Jeder Angebotsauschluss ist nun mal eine wettbwerbsbeschränkende Maßnahme, für die es einen triftigen Grund geben muss. Einen solchen sehe ich nicht, wenn die geforderte Erklärung als solche da ist, nur nicht so „formvollendet“, wie es der Auftraggeber – warum auch immer – gerne hätte.

Die wahren Bürokraten sitzen nicht in Brüssel, sondern in den Amtsstuben deutscher Auftraggeber.

Hallo Herr Summa, vielen Dank für Ihre Ausführungen!

Wie sieht es denn aus, wenn das Angebotsschreiben 633 expliziet gefordert ist (z.B. in der Aufforderung zur Angebotsabgabe UVgO), aber durch den Bieter seinem Angebot überhaupt nicht beigefügt wurde (ggf. komplett vergessen).

Ihren Ausführungen zur Folge dürfte man dann auch dieses Formular nachfordern? Sehe ich das richtig?

Viele Grüße

Hallo Herr Summa, folgende Frage stellt sich hier auch:

„Wie sieht es denn aus, wenn das Angebotsschreiben 633 expliziet gefordert ist (z.B. in der Aufforderung zur Angebotsabgabe UVgO), aber durch den Bieter seinem Angebot überhaupt nicht beigefügt wurde (ggf. komplett vergessen).

Ihren Ausführungen zur Folge dürfte man dann auch dieses Formular nachfordern? Sehe ich das richtig?“

Für eine kurze Rückmeldung wäre ich dankbar.

VG Y.Hanschen